DNA-Basics

Alles was ihr wissen müsst - von Genen über die Rechtslage in Deutschland bis zu Whole-Genome-Sequencing und allen anderen Spielarten der GenomsequenzierungInhalt

Überblick

1. DNA Basics: Was sind nochmal Gene?

1.1 Wo sind all die Gene?

1.2 Wozu gibt`s Gene?

1.3 Wieviel Gene gibt es?

1.4 Allele – Varianten eines Gens

2. Nutzen und Risiken von DNA-Tests

2.1 Datenschutz

2.2 Aussagekraft der Daten

2.3 Will man`s wissen?

3. Darf man in Deutschland überhaupt Gentests machen?

4. Welche Arten von DNA-Tests gibt es und wie führt man sie durch?

Inhalt

Überblick

1. DNA Basics: Was sind nochmal Gene?

1.1 Wo sind all die Gene?

1.2 Wozu gibt`s Gene?

1.3 Wieviel Gene gibt es?

1.4 Allele – Varianten eines Gens

2. Nutzen und Risiken von DNA-Tests

2.1 Datenschutz

2.2 Aussagekraft der Daten

2.3 Will man`s wissen?

3. Darf man in Deutschland überhaupt Gentests machen?

4. Welche Arten von DNA-Tests gibt es und wie führt man sie durch?

Überblick

In meinem Artikel informiere ich euch über alle wesentlichen Infos zu DNA-Tests, Gen-Tests und Varianten der Genom-Sequenzierung. Zum Verständnis erkläre ich euch die Basics der Genetik, welche Nutzen und Risiken DNA-Tests bieten, ob ihr in Deutschland überhaupt DNA-Tests machen dürft und welche Arten von Tests es gibt.

1. DNA Basics: Was sind nochmal Gene?

Ich hab mich mal vor langer Zeit auf einer Party mit ein paar anderen über Ernährung unterhalten. Dabei kam das Gespräch auf Enzyme, die nach Meinung aller Beteiligten doch bei der Verdauung sehr wichtig seien. Aber leider stellten wir dann fest, dass irgendwie keiner von uns so genau wusste, was Enzyme überhaupt sind. War dann aber nicht weiter schlimm, sind einfach in die Küche gegangen und haben uns noch ein Bier geholt 😀

Bevor es euch jetzt ähnlich geht und ihr zwar das Thema Gentest eigentlich voll interessant findet, aber leider nicht mehr so genau wisst, was Gene überhaupt sind (und deshalb in die Küche geht….ihr wisst schon): erstmal nochmal ein kleiner Überblick, was unter den Begriffen Gen, Genom, DNA usw. zu verstehen ist – damit ihr dann auch einordnen könnt, was die Anbieter der Gentests meinen, wenn sie damit werben, dass sie eure mitochondriale DNA testen, eure Abstammung anhand von Sequenzierung eurer Y-Chromosomen bestimmen oder euer gesamtes Genom sequenzieren können.

1.1 Wo sind all die Gene?

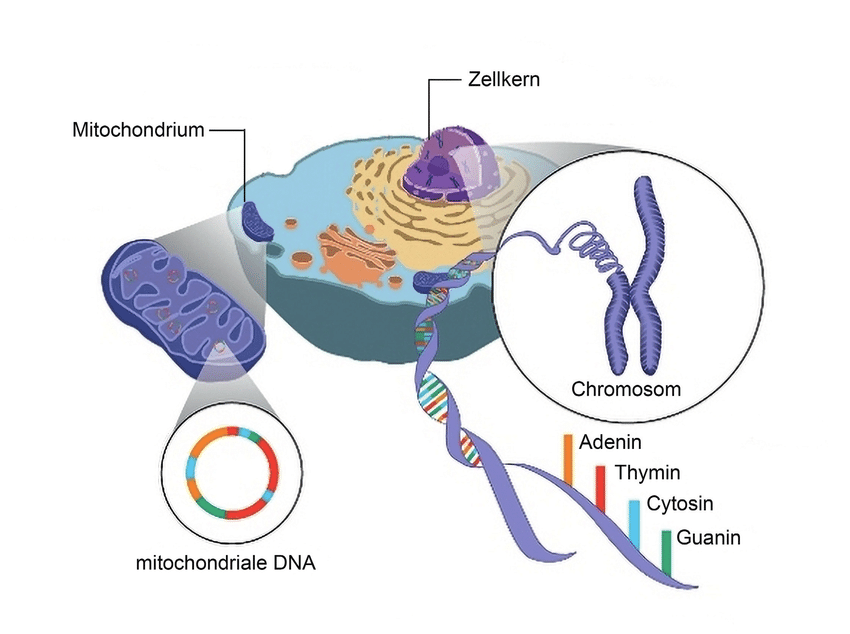

Fangen wir damit an, wo sich die genetischen Informationen unserer Körperzellen eigentlich befinden: einerseits im Zellkern auf den Chromosomen und andererseits in den Mitochondrien, den „Kraftwerken“ unserer Zellen.

DNA: in den Chromosomen und den Mitochondrien

Der Einfachheit halber beschränken wir uns zunächst auf die Chromosomen (also die DNA in unserem Zellkern).[1] In der Abbildung seht ihr die Chromosomen im Zellkern.

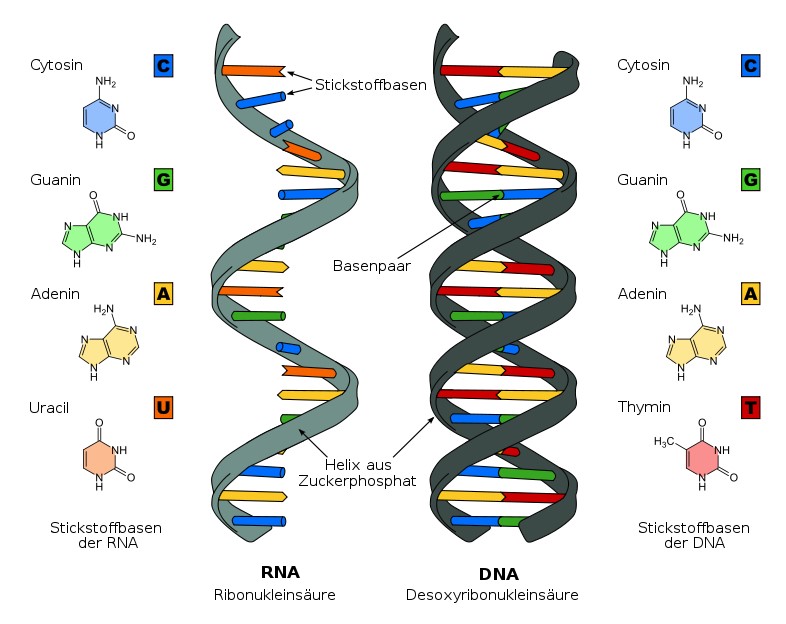

Chromosomen bestehen aus der DNA (Desoxyribonukleinsäure, meist kurz als DNA (Abkürzung für englisch deoxyribonucleic acid)). Menschen haben in der Regel 23 Chromosomenpaare. Die Chromosomenpaare 1 bis 22 sind Autosomen (autosomale DNA), das 23. Chromosomenpaar ist das Geschlechtschromosom (XY beim Mann und XX bei der Frau; hier spricht man auch von den Gonosomen bzw. Sex-Chromosomen und der X-DNA und Y-DNA). Aufgebaut ist die chromosomale DNA in einer Art doppelten Spirale bzw. Doppelhelix.

Struktur der DNA: Doppelhelix

Mir wurde mal die Frage gestellt, ob man denn die DNA sehen könne. Mit dem bloßen Auge sicherlich nicht, dazu ist sie viel zu klein – wir bewegen hier auf Molekül-Ebene. Aber mit einem Mikroskop geht das schon – zum Beispiel einem STED-Mikroskop (Stimulated Emission Depletion) oder einem Elektronenmikroskop. Wer das grade nicht zur Hand hat, kann auch Salz, Spülmittel, Isopropanol und blaue Lebensmittelfarbe nehmen 😊 (Kann ich meine DNA sichtbar machen?).

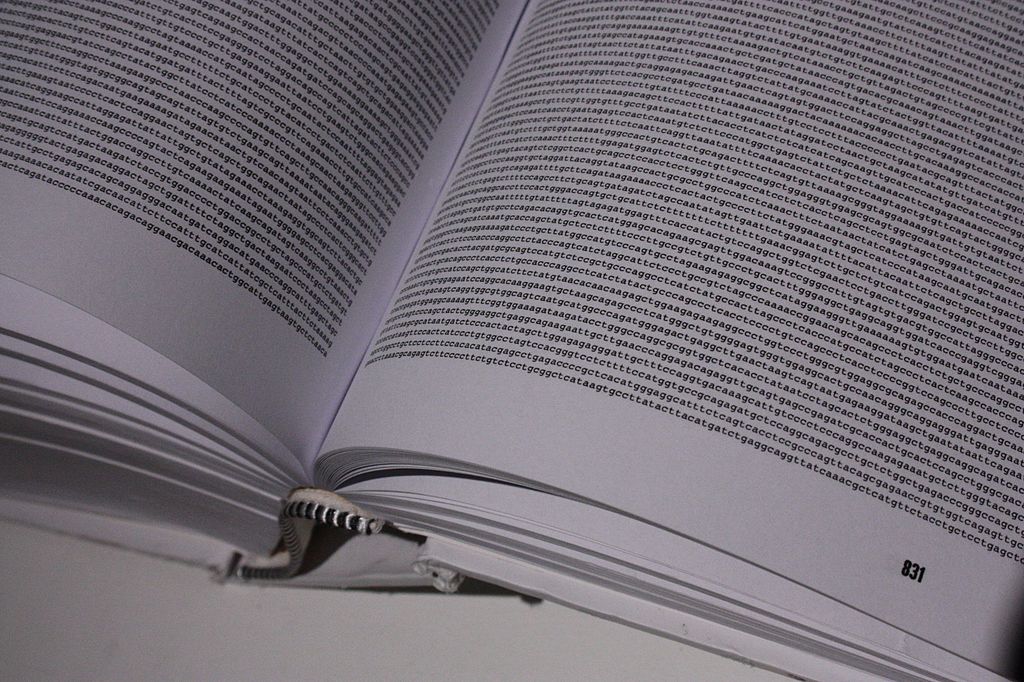

Doch zurück zur Doppelhelix: Dieses Makromolekül besteht aus insgesamt 3,3 Milliarden Paaren der vier Nukleobasen Adenin, Cytosin, Guanin und Tyrosin – abgekürzt mit den Anfangsbuchstaben A, C, G und T.

Genetischer Code: A, C, G und T

Um ein Gefühl für die Zahl zu bekommen: ein normales Taschenbuch hat ohne Leerzeichen ca. 1000 Buchstaben pro Seite und einen Umfang von ca. 500 Seiten. Würde man also den genetischen Code (A, C, G und T) von nur einem DNA-Molekül in Bücher drucken, hätte man am Ende 6.600 Taschenbücher!

In der Abbildung seht ihr jeweils den Aufbau von RNA und DNA und die Struktur der Nukleobasen (=Stickstoffbasen). RNA ist die Schnittstelle zwischen unserer DNA und den Proteinen, die die DNA „kodiert“ – die DNA liefert quasi den Bauplan für die Proteine.

1.2 Wozu gibt`s Gene?

Nun kommen wir zu den Genen: damit bezeichnet man einzelne Abschnitte auf der Doppelhelix bzw. unserer DNA.[2]

Gene: die Baupläne unseres Körpers

Jedes Gen entspricht einer Information bzw. dem Teil einer Anleitung für die Entstehung von einem bestimmten Merkmal (=Phänotyp) oder auch einer Krankheit unseres Organismus. Dazu werden die Gene in Proteine kodiert, die dann zum Beispiel bestimmten,

- ob man grüne oder blaue Augen hat oder wie groß man wird,

- welche Zellen an welcher Stelle im Körper entstehen (Haarzellen, Hautzellen, Schleimhautzellen etc.),

- welche Blutgruppe man hat,

- oder ob man eine höhere Anfälligkeit für Krebs hat.

Manche Merkmale werden dabei von einem einzigen Gen verursacht, beispielsweise der Blutgruppentyp – monogenic traits bzw. monogenetische Merkmale. Andere Merkmale oder Krankheiten sind das Ergebnis vom Zusammenwirken mehrere Gene – manchmal hunderter oder gar tausender -, so wie Diabetes, Körpergröße oder auch Intelligenz. In diesen Fällen spricht man von polygenic traits, auf deutsch polygenetisches Merkmal. Welches Gen hierbei welchen Einfluss hat, ist vielfach noch Gegenstand der Forschung.

1.3 Wieviel Gene gibt es?

Insgesamt besteht die Doppelhelix aus ungefähr 22.500 kodierenden Genen. Wieviele es exakt sind, wissen wir allerdings bis heute nicht – Gründe hierfür sind u.a., dass fortlaufend neue kodierende Gene gefunden werden und die Methoden zur Entdeckung verbessert werden.[3]

Zusätzliche Gene finden sich in der mitochondrialen DNA (mtDNA). Damit wird die DNA in den Mitochondrien unserer Zellen bezeichnet. Die mtDNA enthält – neben der DNA im Zellkern – weitere 16.569 Basenpaare mit 37 Genen.[4]

Das Genom ist der komplette Satz unserer DNA, also unseres Erbguts – in den Chromosomen und den Mitochondrien.

Diese Erbinformation, also das Genom, findet sich in jeder unserer ca. 30 Billionen Zellen (30×10^12 oder 30.000.000.000.000 – hört sich viel an, kann man sich aber nicht so wirklich vorstellen. Ganz netter Vergleich, um zumindest halbwegs zu kapieren, wieviel eine Billion ist: wenn man ca. drei Fußballfelder mit Ein-Cent-Stücken bedecken würde und dann solange Ein-Cent-Stücke draufstapelt, bis ein Würfel entsteht, der so hoch ist wie ein Fußballfeld lang ist – dann hat man eine Billion Ein-Cent-Stücke). Interessante Info am Rand: zusätzlich ist unser Körper noch von fast 40 Billionen Bakterien bevölkert.[5]

1.4 Allele – Varianten eines Gens

Ihr seht also, wir haben sehr, sehr, SEHR viel Erbinformation in unseren Körpern. Und alle Menschen, gleich ob nahe verwandt oder von verschiedenen Regionen oder Erdteilen, haben etwa 99,9 Prozent ihres Erbguts gemeinsam.

Menschen unterscheiden sich nur durch 0,1% ihres Genoms

So wie jeder Mensch unterschiedlich ist, ist damit aber auch das Genom aller Menschen in Feinheiten unterschiedlich – das sind die verbleibenden 0,1 Prozent. Diese Unterschiede nennt man Allele – Varianten eines Gens bei verschiedenen Menschen. Das bedeutet: das Gen hat noch im Grund dieselbe Funktion, aber die Abfolge der Nukleobasen im Gen ist unterschiedlich. Dazu gehören äußerliche Merkmale wie Körpergröße und Hautfarbe aber auch Anfälligkeiten für verschiedene Krankheiten und möglicherweise auch psychische Faktoren.[6]

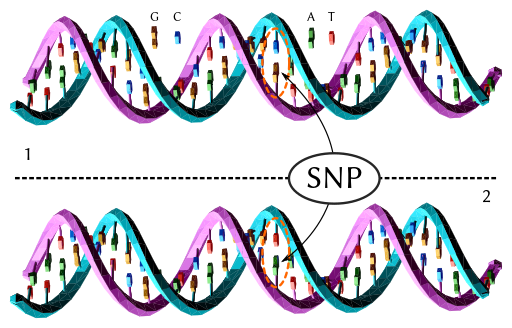

Gerade die letzten beiden Aspekte interessieren uns bei einem Gentest. In diesem Kontext taucht oft der Begriff der „Single Nucleotide Polymorphisms“ (SNP; auf deutsch: Einzelnukleotid-Polymorphismus) auf. Lasst euch von dem komplexen Wort nicht abschrecken: damit ist einfach nur gemeint, dass ein einzelnes Nukleotid (ohne ins Detail zu gehen: ein Nukleotid ist einfach die Nukleobase – also bspw. Cytosin – mit einem zusätzlichen Molekülanhang) in einem Gen polymorph sein kann, also vielgestaltig: statt Cytosin ist an der entsprechenden Stelle im Gen dann bspw. Adenin. Und damit haben wir dann ein Allel bezeichnet, oder auch SNP.

SNPs: „Single Nucleotide Polymorphisms“

Ein einfaches (biologisch aber nicht akkurates) Beispiel: ein Gen hat die Basenfolge „GATTACA“ und erzeugt die Augenfarbe Blau. Ein Allel wäre dann „GATTATA“, das die Augenfarbe Grün erzeugt.

Schließlich noch ein paar Punkte zur Vererbung: Die DNA im Zellkern wird zu gleichen Teilen von Mutter und Vater vererbt; lediglich die Y-DNA (bzw. das Y-Chromosom) wird nur von Vätern an ihre Söhne vererbt. Die mtDNA hingegen wird immer nur von der Mutter an die Kinder vererbt, egal ob Sohn oder Tochter. Im Kontext eines Gentests ist das für uns wichtig, da uns ein Test der mtDNA Informationen über die maternale (mütterliche) Abstammung geben kann, ein Test der Y-DNA Informationen über die paternale (väterliche) Abstammung. Man kann damit dann zum Beispiel herausfinden, aus welchem Land oder welcher geographischen Region eure Vorfahren mütterlicher oder väterlicherseits stammen. Unabhängig von der Abstammung ist eine Untersuchung sämtlicher DNA wichtig, um potentielle Anfälligkeiten für Krankheiten erkennen zu können.

Im nächsten Kapitel erfahrt ihr, welchen Nutzen und welche Risiken ihr habt, wenn ihr euer Erbgut analysieren lasst.

2. Nutzen und Risiken von DNA-Tests

Im ersten Kapitel meiner Blog-Serie zu DNA-Tests könnt ihr euer Wissen über Humangenetik auffrischen (siehe oben).

In Kapitel 2 geht es nun darum, was euch Gentests eigentlich bringen:

- Warum sollten wir uns denn überhaupt mit Gentests beschäftigen?

- Was bringt es uns, zu wissen, wie unser Genom aufgebaut ist, welche Gene sie enthalten?

- Welchen Nutzen können wir daraus für unser alltägliches Leben gewinnen?

- Und welche Gefahren lauern hier vielleicht auch?

Kann gut sein, dass ihr euch denkt: mir egal, will ich eh nicht machen (wobei ihr dann vermutlich auch nicht meinen Artikel lesen würdet 😉). Aber was, wenn ihr euch irgendwann in Zukunft gezwungen seht, euch mit der Frage zu beschäftigen? Weil ihr beispielsweise vielleicht eine seltene Krankheit habt, die vermutlich auf genetische Ursachen zurückzuführen ist? Oder weil euer Partner, euer Kind, eure Eltern an Krebs erkranken und eine Gentherapie Heilung verspricht? Oder weil vielleicht mehrere eurer Verwandten Herzinfarkte hatten und ihr wissen möchtet, ob ihr dafür auch anfällig seid?

Setzen wir uns also ganz klassisch mit Pro und Contra auseinander:

2.1 Datenschutz

Das meines Erachtens größte Risiko stellt der Missbrauch der Daten dar. Denn bei der Nutzung von Gentests geht es um die sensibelste persönliche Information, die existiert: die eigene DNA.

Stellt euch vor, ihr lasst euer Genom sequenzieren und es stellt sich heraus, dass ihr ein Risiko für Alzheimer habt (bspw. das Gen ApoE4).[1] Aus irgendwelchen Gründen gelangen die Daten dann in Umlauf, vielleicht weil euer Google-Drive gehacked wurde, wo ihr die Daten gespeichert habt, oder weil die Zugangsdaten zu eurem E-Mail-Postfach gehacked wurden. Was kann jetzt passieren?

- Beispielsweise könnten die Daten über Umwege bei eurer Krankenkasse landen – und prompt eure Krankenkassenbeiträge stark steigen.

- Oder ihr würdet eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollen, findet aber niemanden, der euch versichern möchte – weil ihr ja ein Risikopatient seid.

- Vielleicht werdet ihr auch einfach „nur“ erpresst und müsst 0,1 Bitcoin zahlen, damit die Hacker eure sensiblen Daten nicht veröffentlichen.

Der Schutz eurer Daten muss also oberste Priorität für euch haben!

Aber: Ein Risiko, dass man aufgrund der Testergebnisse benachteiligt wird, gibt’s auch ohne Datenklau. So ist es zwar zum Beispiel verboten, dass Versicherungen verlangen, dass ein Gentest vor Vertragsschluss durchgeführt wird. Aber wenn ihr schon einen Test gemacht habt und dabei rauskam, dass ihr ein hohes Risiko für einen Schlaganfall habt, dann müsst ihr das unter Umständen offenlegen. Wenn ihr nun zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt und dabei „vergesst“, das Testergebnis anzugeben, dann kann das dazu führen, dass die Versicherung den Vertrag wieder kündigen kann – wegen Unterlassens der Angabe des Krankheitsrisikos.

Die Datenschutzrisiken muss man absolut ernst nehmen. Aber diese Risiken ergeben sich in den meisten Fällen daraus, dass man selbst fahrlässig mit seinen Daten umgeht. Alle meine finanziellen Angelegenheiten regle ich zum Beispiel auch nur noch online – dort muss ich genauso gut aufpassen, dass meine Daten nicht geklaut oder missbraucht werden.

Wichtig ist dabei nur, dass man sich im Klaren ist, dass man bspw. gegenüber Versicherungen evtl. ermittelte Erkrankungsrisiken angeben muss; das lässt sich im Zweifel nicht vermeiden.

Zudem muss man bei der Auswahl des Anbieters und bei der Verwahrung der Genom-Analyse-Daten einen Fokus auf den Datenschutz legen. Damit kann man den meisten Datenschutzrisiken vorbeugen.

2.2 Aussagekraft der Daten

Ein weiteres Risiko ist die potentiell mangelnde Aussagekraft der Daten. Um auf unser Beispiel zurückzukommen: nur weil man eine Gen-Mutation hat, die mit einem erhöhten Risiko für Demenz einhergeht, heißt das noch lange nicht, dass man auch tatsächlich krank wird – aus zwei Gründen:

- erstens hängen Erbkrankheiten oft nicht an einem einzigen Gen, sondern am Zusammenspiel vieler Gene. Und dieses Zusammenspiel ist oft noch wenig erforscht: es kann ja sein, dass es ein oder mehrere weitere Gene gibt, die das Demenz-Gen „unterdrücken“.

- Zweitens spielt unsere Epigenetik bei der Ausprägung von Krankheiten eine mehr oder weniger große Rolle – viel Alkohol, ungesunde Ernährung, starker Stress oder Schlafmangel befördert die Entstehung von Demenz, während ein gesunder Lebenswandel ihre Entstehung eher hinauszögert.

Bildlich gesprochen könnte man also sagen: wenn wir wissen, wie unser Genom aufgebaut ist, haben wir ein sehr umfangreiches Wörterbuch. Aber zum sinnhaften Roman unseres Körpers wird das ganze erst, wenn noch jemand die Wörter zu einer Geschichte zusammensetzt.

Auf der anderen Seite ist aber so, dass auf einigen Seiten des Romans die Wörter schon teilweise zusammengesetzt wurden: Zwar führen bestimmte Genmutationen nicht mit 100%-Sicherheit zu Krankheiten. Aber mit gewissen Wahrscheinlichkeiten – und bei bestimmten Mutationen bereits nach heutigem sogar höchstwahrscheinlich.

Zum Beispiel das Faktor V-Leiden. Hat man diese Mutation, hat man ein stark erhöhtes Risiko für Thrombosen. In meinem Freundeskreis ist das einer Bekannten passiert: sie wäre fast an einer Lungenembolie gestorben. Im Nachgang kam raus, dass sie das Faktor V-Leiden hat. Hätte sie das vorher gewusst, hätte sie nicht geraucht und die Pille nicht genommen.

Weitere Beispiele sind Medikamenten(un)verträglichkeiten. In diesem Zusammenhang spricht man von Pharmacogenetics. So führen zum Beispiel manche Genvarianten zu erhöhten Risiken für kardiovaskuläre Krankheiten (Herz-Kreislauf). Da ist dann wichtig zu wissen, welche Medikamente besonders gut wirken. Und das kann man mittlerweile – natürlich immer im Rahmen gewisser Wahrscheinlichkeiten – durch Gentests herausfinden.

2.3 Will man`s wissen?

Doch auch, wenn wir sicher wissen, dass bestimmte Krankheiten durch bestimmte Gene verursacht werden: wollen wir das überhaupt wissen? Kann man mit dem Wissen leben, dass man ein hohes Risiko für Alzheimer hat, für Brustkrebs, für Parkinson? Kann man dann sein Leben noch genießen?

Und schließlich gibt es auch noch etwas fernliegendere Risiken. Irgendwann in der Zukunft könnte euch jemand klonen, der eure Daten hat. Und dann mit dem Klon einen Mord begehen, der euch angehängt wird. Ok, das ist jetzt etwas arg unwahrscheinlich. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten 😉

Ich bin aber der Meinung, dass mehr Wissen immer gut ist.

Klar, es ist nicht gesetzt, dass man bestimmte Krankheiten auch tatsächlich bekommt, bloß weil man entsprechende Allele/SNPs dafür in sich trägt.

Aber wenn man um ein potenzielles Risiko weiß, dann kann man sich damit auseinandersetzen, kann Risikofaktoren in der Lebensführung vermeiden/einschränken, kann die neueste Forschung dazu verfolgen…anstatt blind in sein „Schicksal“ zu laufen – ein erster Schritt hin zu einer personalisierten Gesundheitsvorsorge, die ihr in die eigenen Hände nehmt.

Ein Fallbeispiel ist ein Patient, der durch Whole-Genome-Sequencing herausgefunden hat, dass er unter Hämochromatose leidet. Bei dieser Erb-Krankheit lagert der Körper übermäßig Eisen an, was über die Jahre zu schweren Organschäden führen kann. Durch die Diagnose auf Basis des WGS kann er nun einem Krankheitsausbruch vorbeugen.[2]

Zudem werden über die nächsten Jahre immer mehr menschliche Genome sequenziert und analysiert werden. Und aus jeder dieser Analysen können neue Interaktionen zwischen Genen geschlussfolgert werden, neue epigenetische Einflussfaktoren gefunden und neue, verbesserte Risikoeinschätzungen zu den Auswirkungen bestimmter Genmutationen abgegeben. Man trägt also mit der Sequenzierung seines eigenen Genoms zu dieser bleeding-edge-Wissenschaft bei.

Humangenetik ist damit eine Art von Big-Data-Wissenschaft: je mehr Daten für die Forschung zur Verfügung stehen, desto besser.

Ob man am Ende eher mit mehr oder eher mit weniger Wissen besser leben kann, muss jede(r) für sich selbst entscheiden. Zumindest für mich selbst kann ich aber sagen: ich möchte soviel über mich selbst erfahren, wie ich kann. Immerhin ist mein „Ich“ ja mein Körper und mein Geist. Und das was ich da herausfinde, möchte ich mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen.

3. Darf man in Deutschland überhaupt Gentests machen?

In Kapitel 1 der Blog-Serie zu DNA-Tests könnt ihr euer Wissen über Gene und Humangenetik auffrischen.

In Kapitel 2 könnt ihr nachlesen, welche Risiken und welchen Nutzen euch DNA-Tests bieten können.

In Kapitel 3 gebe ich euch nun einen kurzen Überblick, ob DNA- bzw. Gentests in Deutschland überhaupt zulässig sind.

Gleich mal vorab die guten news: ja, unter bestimmten Voraussetzungen darf man das als Verbraucher.

Generell wird das Thema Humangenetik in Deutschland (zu recht) kontrovers diskutiert und im Vergleich bspw. zu den USA auch rechtlich eher streng geregelt.

Das bei uns einschlägige Gesetz ist das Gendiagnostikgesetz (GenDG). Das GenDG bestimmt die Voraussetzungen für genetische Untersuchungen und Analysen bei Menschen zu medizinischen Zwecken, zur Klärung der Abstammung sowie u.a. im Versicherungsbereich sowie die zulässige Verwendung der dabei gewonnenen Daten, jeweils in Deutschland.

Voraussetzung für jede genetische Untersuchung nach dem GenDG ist eine zuvor erfolgte genetische Beratung durch entsprechend geschulte Ärzte.

Danach könnte man natürlich meinen, dass Direct-To-Consumer (DTC)-Tests, die uns hier interessieren, eigentlich unzulässig sind – da ja dort meistens gerade keine vorherige Beratung stattfindet.

Die gute Nachricht ist aber: erstens unterliegt ein Whole-Genomene-Sequencing (WGS, die sog. Gesamtgenomsequenzierung), das aus reinem Interesse durchgeführt wird, nicht dem GenDG. Entsprechend weisen viele der Anbieter auch darauf hin, dass ihr Angebot ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken dient.

Und zweitens gilt das GenDG nicht unmittelbar für ausländische Anbieter, vor allem nicht, wenn die genetische Analyse im Ausland durchgeführt wird.

Unter dem Strich ist man also als Verbraucher momentan auf der sicheren Seite.

4. Welche Arten von DNA-Tests gibt es und wie führt man sie durch?

In Kapitel 1 der Blog-Serie zu DNA-Tests könnt ihr euer Wissen über Gene und Humangenetik auffrischen.

In Kapitel 2 könnt ihr nachlesen, welche Risiken und welchen Nutzen euch DNA-Tests bieten können.

In Kapitel 3 gebe ich euch einen kurzen Überblick, ob DNA- bzw. Gentests in Deutschland überhaupt zulässig sind.

In Teil 4 stelle ich euch die wichtigsten Arten von DNA- bzw. Gentests vor und für welchen davon ich mich selbst entschieden habe:

- SNP-Tests oder single-gene-sequencing

- Whole-Exome-Sequencing oder Exomsequenzierung (WES)

- Whole-Genome-Sequencing oder Gesamtgenomsequenzierung (WGS)

4.1. SNP-Tests oder single-gene-sequencing

Zu dieser Art gehören Gentests, die nur auf bestimmte (einzelne oder mehrere) der „Single Nucleotide Polymorphisms“ (SNP; auf deutsch: Einzelnukleotid-Polymorphismus) testen (siehe dazu näher Teil 1).

Dieses Tests sind zum Beispiel dann sinnvoll, wenn man befürchtet, von seinen Eltern eine bestimmte Krankheit geerbt zu haben, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer oder mehreren SNPs assoziiert ist. Dann kann man sich darauf speziell testen lassen.

Oder aber wenn man bestimmte Gene analysieren möchte, die nach aktuellem Kenntnisstand einen Einfluss auf eure Ernährung oder eure Fitness haben.

Die hier genutzte Technologie nennt sich „DNA Microarray-based Genotyping“. Hierbei wird nicht das gesamte Genom sequenziert, sondern es werden lediglich vordefinierte Positionen in eurem Genom ausgelesen. An diesen Positionen gibt es bekannte SNPs, die zum Beispiel Krankheiten (mit)verursachen, etwas über eure Verträglichkeit für bestimmte Medikamente aussagen (pharmakogenetische Untersuchungen) oder euch Infos über Ernährung, Sport, Schlaf etc. geben (als Life-Style-Test).

Abstammungstests werden meistens ebenfalls über SNP-Tests durchgeführt. Mit den Abstammungstests könnt ihr herausfinden, woher eure Vorfahren stammen. Die Tests funktionieren dabei so: es wird zunächst ermittelt, in welchen geographischen Regionen der Welt bestimmte SNPs wie häufig vorkommen. Dann werden eure SNPs entsprechend zugeordnet; ihr könnte damit also sehen, dass ihr zu einem gewissen Prozentsatz aus Region A, Region B und Region C stammt. Bekannte Anbieter sind hier bspw. 23andMe oder AncestryDNA.

SNP-Tests lesen in der Regel nur ca. 0,02 % eures Genoms aus.

4.2. Whole-Exome-Sequencing: Exomsequenzierung (WES)

Umfangreicher als ein SNP-Test ist eine Exomsequenzierung.

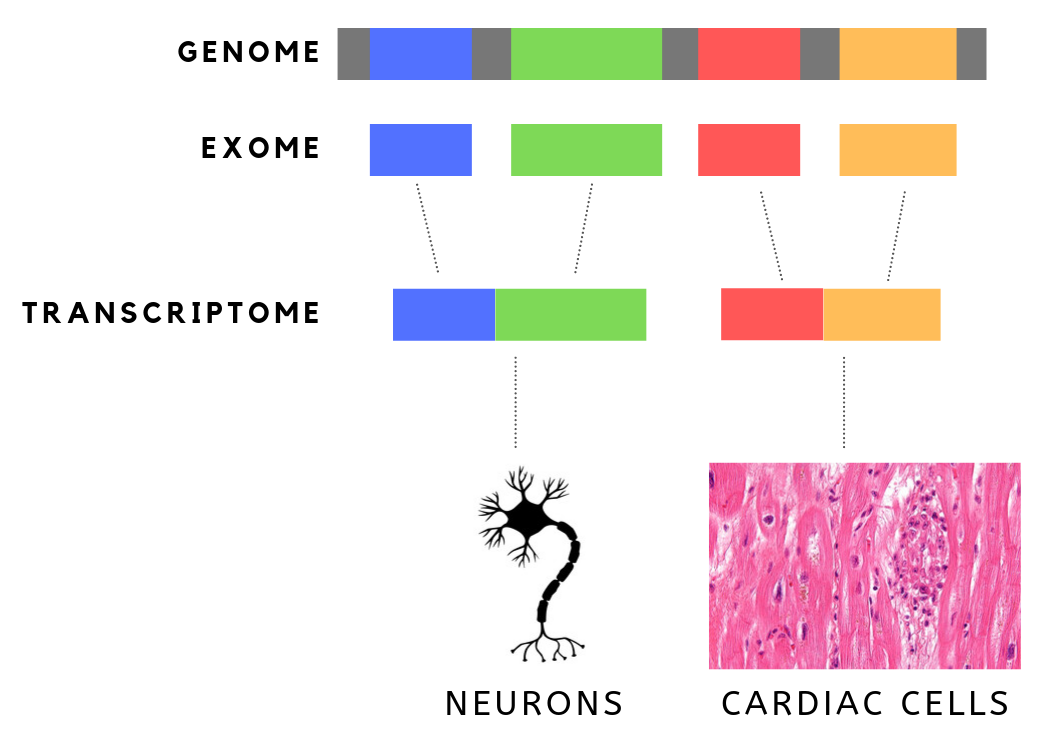

Bei der WES geht es nur um die Sequenzierung der codierenden Genbereiche eines Menschen. Dazu zählen alle Gene, die zur Herstellung (=Codierung) von Proteinen dienen.

Nach aktuellem Forschungsstand machen diese Gene, Exone genannt, ca. 1 bis 1,5 % des Genoms einer Person aus. Zusammen werden alle Exone in einem Genom als Exom bezeichnet. Da die meisten momentan bekannten Allele, die Krankheiten verursachen, in Exonen auftreten, wird die WES als effiziente Methode zur Identifizierung möglicher krankheitsverursachender Mutationen angesehen.

Je nach Zelltyp werden bestimmte Exone dann im Transkriptom in Proteine „übersetzt“.

Die übrigen 99 Prozent des Genoms werden als nicht-codierende (non-coding) DNA bzw. als Introns bezeichnet. Hierzu gehören u.a. Telomere und lange, sich wiederholende Abschnitte von DNA, von denen früher angenommen wurde, dass sie überwiegend nur „Junk DNA“ seien. Man dachte, dass es sich dabei um evolutionären Müll handelt, ähnlich dem Blinddarm.

Aber wie beim Blinddarm spielt auch die non-coding DNA eine überaus wichtige Rolle für unseren Körper. Studien haben gezeigt, dass auch Gene und deren Allele außerhalb des Exoms zu genetischen Störungen führen können – Aspekte, die bei einer bloßen WES übersehen würden. Die Methode, mit der das gesamte Genom, also coding und non-coding DNA sequenziert wird, heißt Whole-Genome-Sequencing oder Gesamtgenomsequenzierung (WGS).

4.3. Whole-Genome-Sequencing oder Gesamtgenomsequenzierung (WGS)

Ber der Gesamtgenomsequenzierung wird das gesamte Genom, coding und non-coding DNA sequenziert. Es werden also 100 % eurer Gene dekodiert.

Das WGS ermöglicht zudem die detaillierteste Abstammungsanalyse, da sowohl die Y-DNA (bei Männern) als auch die mitochondriale DNA analysiert wird.

Preislich liegen WES und WGS nicht weit auseinander.

In der Regel könnt ihr bei WGS auch alle Infos bekommen, die ich euch zu den SNP-Tests erklärt habe. Wer also möglichst viel wissen möchte, greift zu einem WGS-Test.

Sowohl WGS als auch WES werden meistens noch damit beworben, dass sie eine „30x coverage“, „100x coverage“ oder „130x coverage“ haben. Damit ist gemeint, wie oft jeder „Buchstabe“, also jede Nukleobase eures Genoms sequenziert wird.

Der Hintergrund ist u.a., dass die Sequenzierung mehrfach durchgeführt werden muss, um zuverlässig sagen zu können, welche Nukleobase an einer bestimmten Stelle eurer DNA vorhanden ist: da das Genom aus ca. 6.600.000.000 Nukleobasen besteht, würde sogar eine Genauigkeit von 99,99% der Sequenzierungsmaschine immer noch 600.000 Fehler bedeuten! Im Tierversuch wurde entsprechend gezeigt, dass bei einer Sequenzierung unter 4x die Fehler drastisch zugenommen haben, während bei einer Sequenzierung über 10x nur noch eine sehr geringe Fehlerquote gegeben ist.

Bei der Sequenzierung des menschlichen Genoms bedeutet eine coverage von mindestens 30x, dass sie clinical-grade ist, also für medizinische Diagnosen genutzt werden kann. Nebula Genomics bspw. bietet aber auch an, ein Upgrade für bereits gekauftes 30x-kit auf 100x zu machen. Dazu erfahrt ihr noch mehr in meinem Beitrag zu Nebula.

4.4. Mein Fazit

Da ich möglichst viel über mein eigenes Genom erfahren möchte und bei der Analyse nicht nur auf einzelnen Kategorien beschränkt sein möchte, die die Anbieter vorgeben, habe ich einen Test aus der Kategorie WGS gemacht.

Leider habt ihr aktuell noch keine besonders große Auswahl – zumindest, wenn es um Direct-To-Consumer (DTC)-Tests und Whole-Genome-Sequencing (WGS) geht. Unter DTC-Tests fasst man alle kommerziell verfügbaren Untersuchungen zur Bestimmung individueller genetischer Merkmale eines Menschen. Es gibt hier nämlich keinen einzigen deutschen Anbieter (Das einzige deutsche Unternehmen im Bereich von DTC-WGS war die Dr. Seibt Genomics GmbH, die aber nach meinen Recherchen insolvent ist).

Bleiben noch einige ausländische Unternehmen, die ihre Dienste anbieten – u.a. Nebula Genomics.

Im nächsten Teil der Blogserie zu DNA-Tests werde ich euch von meinen Erfahrungen mit Nebula-Genomics berichten! Wenn ihr es eilig habt, könnt ihr über diesen Affiliate-Link direkt bei Nebula einen Sequenzierungs-Test kaufen:

Schreibt mir gerne einen comment, ob euch der Artikel gefallen hat und was euch noch am DNA-Tests interessiert.

Quellen:

Einführung:

Kapitel 1:

[1] Wer mehr Infos über die Unterschiede zwischen mitochondrialer DNA und der DNA im Zellkern erfahren möchte: https://www.nature.com/scitable/topicpage/mtdna-and-mitochondrial-diseases-903/

[2] Die genaue Definition ist noch im Fluss, siehe bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Gen#cite_note-3

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Gen#cite_note-16; daneben gibt es noch ca. 20.000 nicht-kodierende Gene, siehe https://www.nature.com/articles/d41586-018-05462-w

[4] Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_DNA

[5] Vgl. https://www.spektrum.de/frage/besteht-der-mensch-aus-mehr-bakterien-als-koerperzellen/1392955

[6] Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Genetische_Variation_(Mensch)

Kapitel 2:

[1] Vgl. https://www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/wasistalzheimer/genetische-grundlagen

0 Kommentare